我校草业学院任海燕教授课题组揭示草原植物从根到叶的“适应密码”

在全球气候变化与人类活动日益加剧的背景下,草地生态系统作为重要的碳汇和生态安全屏障,其对环境变化的响应机制已成为前沿热点。近日,我校草业学院任海燕教授课题组围绕“植物—微生物互作机制”与“植物养分获取策略”连续在国际权威植物学期刊《Journal of Integrative Plant Biology》(中国科学院一区Top)和《Annals of Botany》(创刊于1887年,中国科学院二区Top)发表研究论文,揭示了草原植物从根到叶的多层次适应机制,为制定适应气候变化的草原管理提供了科学依据。

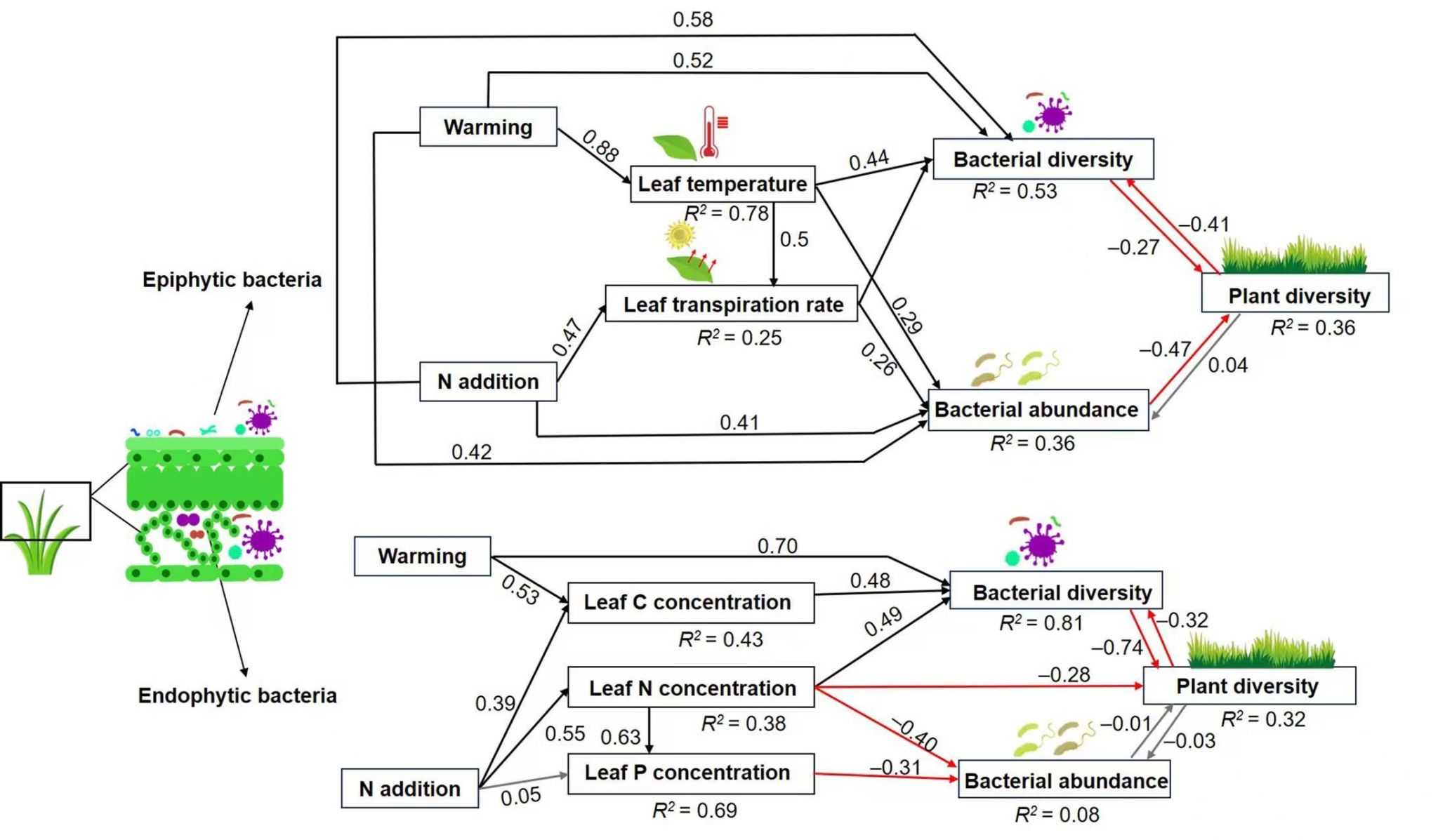

在《Journal of Integrative Plant Biology》发表的研究成果题为“Long-term climate warming and nitrogen deposition increase leaf epiphytic and endophytic bacterial diversity”,论文的第一作者为学校2022级博士研究生白璐,通讯作者为任海燕教授和美国佐治亚理工学院蒋林教授。该研究聚焦荒漠草原植物叶际微生物对全球变化的响应,表明增温和氮添加均显著提高了叶附生和内生细菌的多样性,但其机制不同,叶附生菌群的变化主要受叶温和蒸腾速率驱动,而内生菌群则与叶片碳氮含量密切相关。结构方程模型表明,植物多样性的下降与细菌多样性的升高呈负相关,可能与优势植物无芒隐子草(Cleistogenes songorica)所主导的“质量效应”增强有关。此外,增温和氮添加促进了Acidovorax与Pseudomonas等潜在致病菌的富集,可能通过抑制植物免疫系统功能而影响群落稳定性,拓展了对全球变化背景下植物—微生物互作机制的认识。

图1 增温和氮添加对叶际微生物多样性、丰度及植物多样性的影响路径

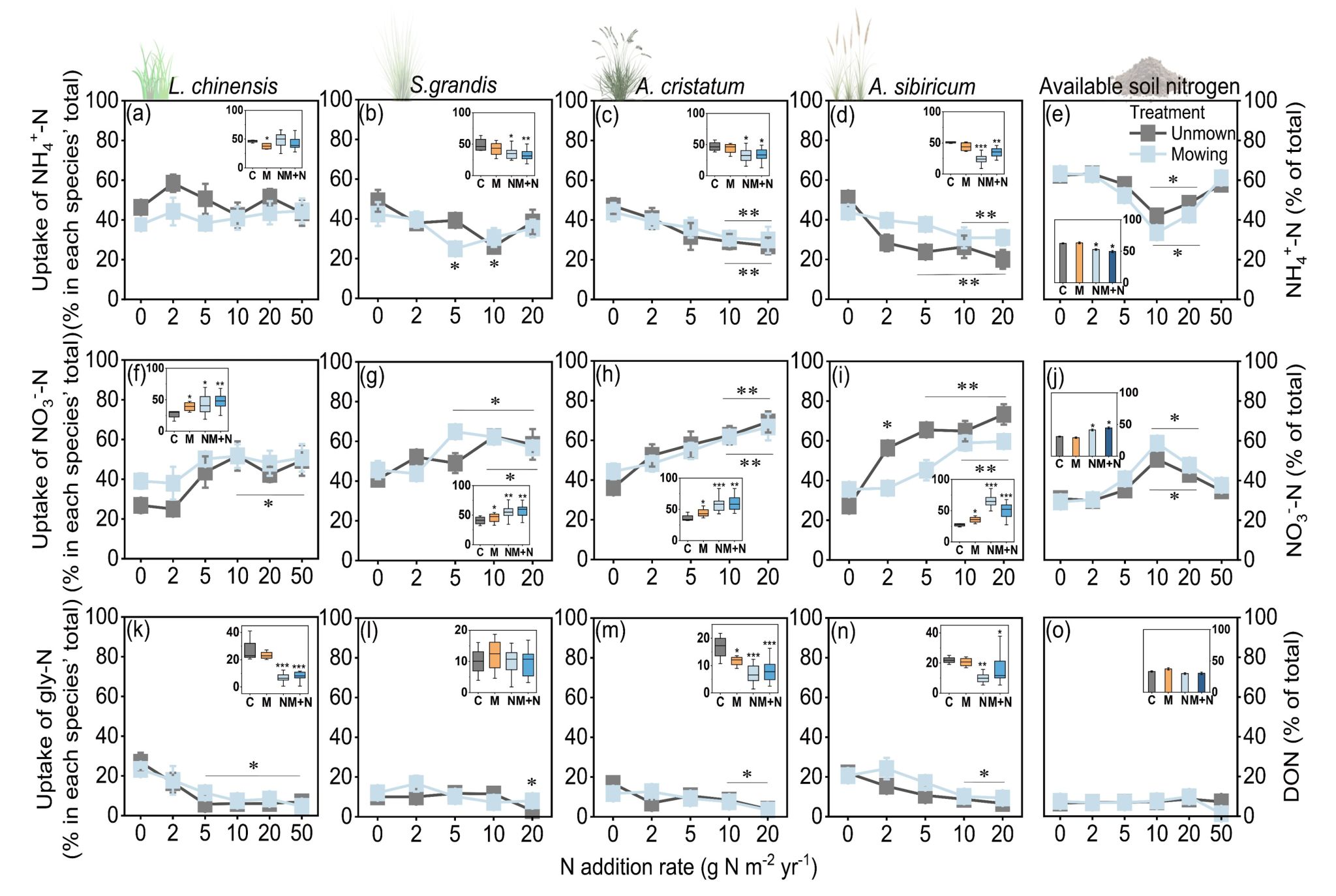

在《Annals of Botany》发表的研究成果题为“Increased nitrate uptake by plants in response to nitrogen addition and mowing in a temperate grassland”,解析了氮添加和刈割对典型草原植物氮吸收的影响。论文的第一作者为学校2023级博士研究生汤靖磊,通讯作者为任海燕教授。该研究以2种优势植物和2种常见植物为对象,采用15N同位素示踪技术,量化了植物对土壤中不同形态氮的吸收速率和比例。结果表明,在自然条件下,草原植物倾向于吸收铵态氮,而在氮添加条件下,植物对硝态氮的吸收显著增强,刈割也促进了硝态氮的利用。研究指出,氮添加和刈割通过调控土壤中NH₄⁺/NO₃⁻比例,间接影响植物氮吸收。随着未来大气中硝态氮沉降比例的上升,优势植物的竞争力可能增强,从而有助于提升草地生态系统的生产力与稳定性。

图2 氮添加和刈割对典型草原优势和常见植物氮吸收的影响

两篇论文的第一完成单位均为内蒙古农业大学。研究工作得到内蒙古自治区农牧业科学院四子王旗基地、中国科学院内蒙古草原生态系统定位研究站的支持,受国家重点研发计划(2022YFF1302300)、国家自然科学基金(32260301)等项目资助。

复审:杨逸隆 终审:郭松朋

阅读:

书记信箱:sjxx@imau.edu.cn

书记信箱:sjxx@imau.edu.cn 新闻中心投稿邮箱:imaunews@126.com

新闻中心投稿邮箱:imaunews@126.com

内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 邮编:010018

内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 邮编:010018