我校安东尼·比斯利院士团队揭示长期放牧调控荒漠草原丛枝菌根真菌群落机制和干旱区土壤有机碳固存机制

丛枝菌根真菌(AMF)与大约71%的植物根系形成AM共生体,对草原生态系统中植物养分吸收、抗逆性及生态系统稳定至关重要。然而,目前对长期不同放牧强度如何影响这一关键的地下共生系统,其背后驱动机制的理解还十分有限。

8月17日,学校全职特聘教授安东尼·比斯利 (Antonius Hendrikus Johannes Bisseling)院士团队课题组在草学、生态学领域顶级期刊《New Phytologist》(中科院一区TOP)上发表了题为“Host plant and soil nutrient filters mediate long-term grazing on arbuscular mycorrhizal fungi in desert grasslands (doi: 10.1111/nph.70481) ”的研究论文,系统揭示了长期放牧通过植物与土壤养分的双重“过滤”机制调控AMF群落的生态过程。

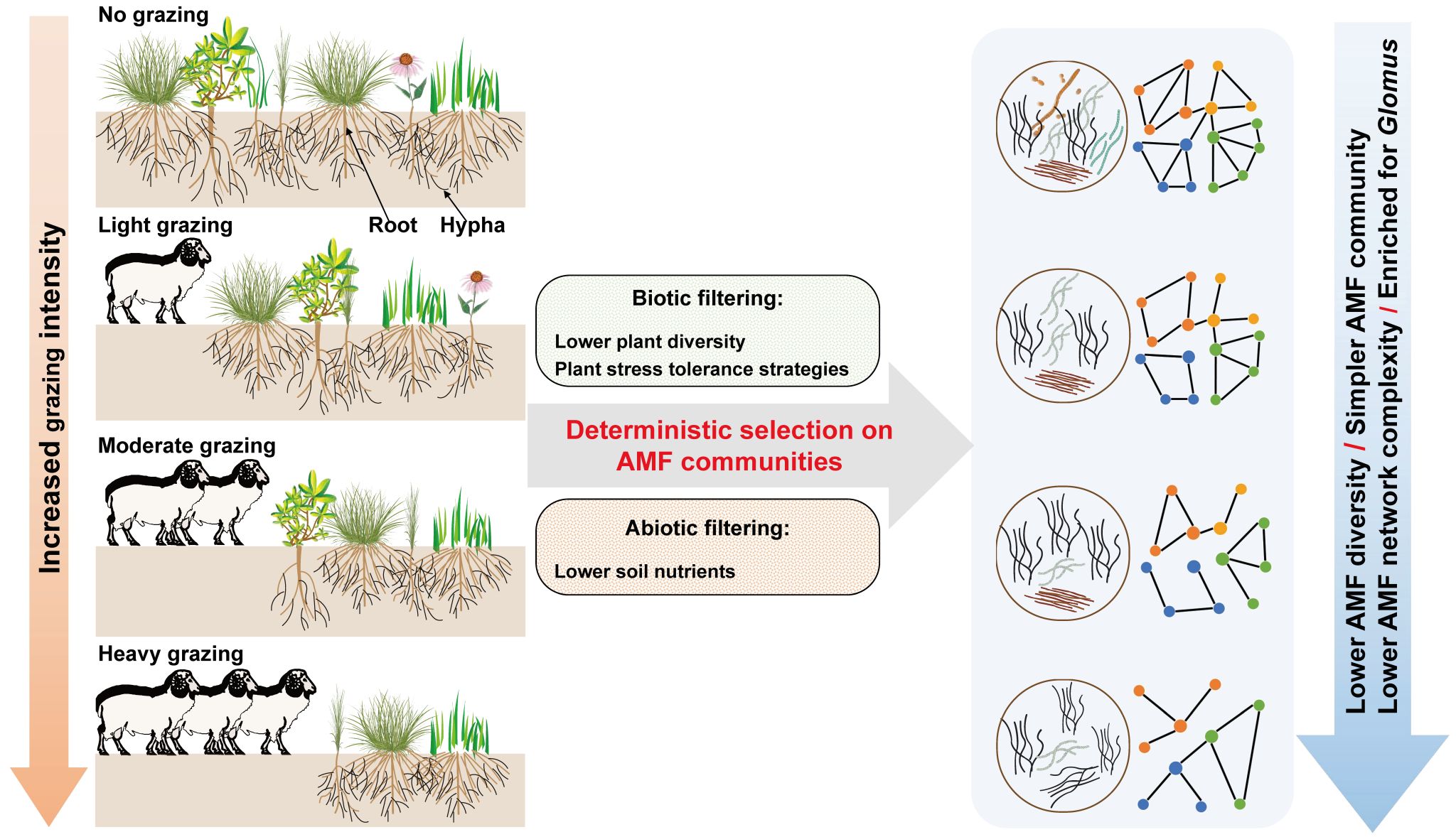

该研究创新性地提出了“植物—土壤养分双重过滤”模型,发现放牧通过改变植物群落组成及多样性,影响植物对AMF的偏好与招募,进而过滤根际AMF群落;同时,放牧通过改变牲畜的排泄物输入和凋落物质量影响了土壤养分的循环和有效性,进一步过滤适应新养分环境的AMF类群。这两个连续过滤器显著调控AMF组成,揭示了放牧背景下地下生态过程的级联效应。

草学学科博士后郑佳华为该论文第一作者,赵萌莉教授、韩国栋教授和Han Y. H. Chen教授为共同通讯作者。研究工作得到内蒙古自治区农牧业科学院四子王旗基地的长期支持,受国家自然科学(32192463)和国家重点研发计划(2023YFF1304104)资助。

微生物碳利用效率(CUE)是土壤碳循环中的关键参数,其可以衡量土壤有机碳(SOC)形成和分解的平衡,将微生物CUE整合到地球系统模型中可以显著提高模型对土壤碳循环模型的精度。然而,目前微生物CUE对干旱的响应模式仍存在争议,理解其在自然干旱梯度下的变化及其驱动因素对于预测土壤碳动态和制定碳管理策略至关重要。

8月22日,课题组在土壤科学领域TOP期刊《Catena》(中科院一区TOP)上发表了题为“Biogeographic patterns and drivers of microbial carbon use efficiency across a 3000-km aridity gradient in the Mongolian Plateau, Northern China”的研究论文,揭示了蒙古高原微生物碳利用效率在不同干旱模式下的生物地理格局和响应机制。

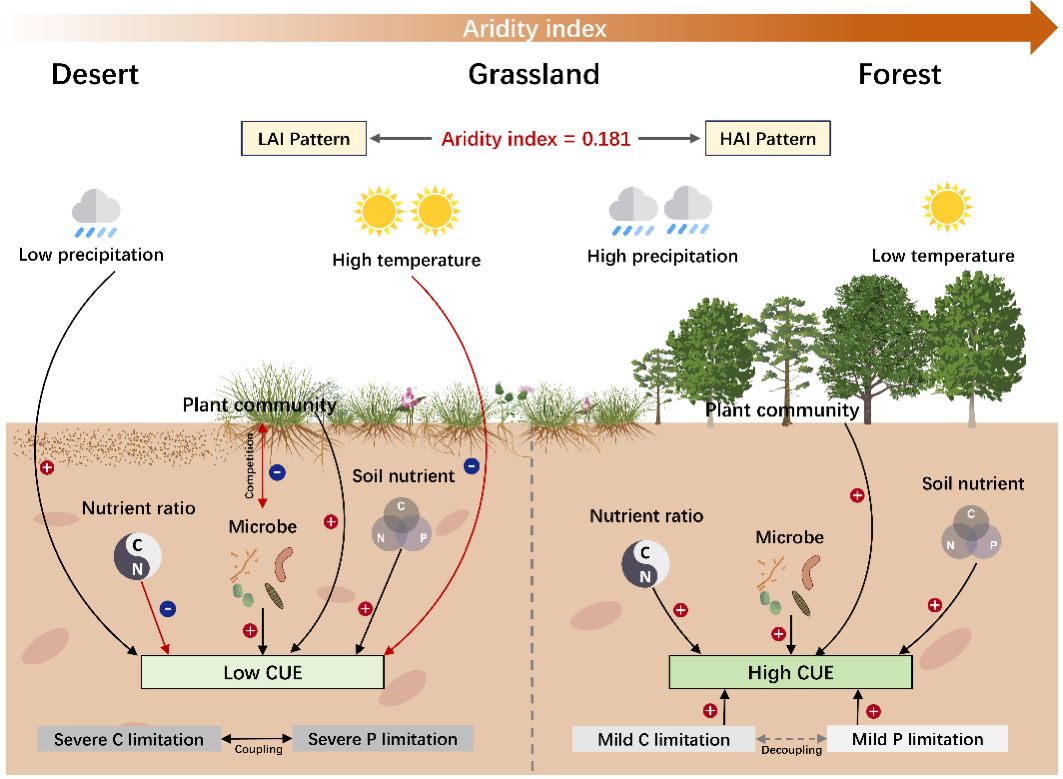

该研究发现在蒙古高原微生物CUE与干旱指数存在非线性响应,阈值在AI=0.181(年平均降水范围为270mm左右)。微生物代谢限制,植物多样性和土壤养分有效性沿干旱梯度的变化进一步验证了这一阈值的存在。当AI>0.181,微生物碳磷限制薄弱,微生物CUE高,固碳潜力更强,CUE主要受到土壤养分的调控;AI<0.181,微生物碳磷限制加剧,低水分可利用性以及植物-微生物竞争作用限制了微生物CUE。

草业学院博士李邵宇为该论文第一作者,赵萌莉教授为通讯作者,该研究得到了草学学科韩国栋教授和安东尼·比斯利院士的重要指导。研究工作受国家重点研发计划(2023YFF1304104)和国家自然科学(32192463)资助。

复审:付海东 终审:郭松朋

阅读:

书记信箱:sjxx@imau.edu.cn

书记信箱:sjxx@imau.edu.cn 新闻中心投稿邮箱:imaunews@126.com

新闻中心投稿邮箱:imaunews@126.com

内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 邮编:010018

内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 邮编:010018